« To the makers of music – all worlds, all times »

Inscription gravée sur la deadwax du Voyager Golden Record

Vous avez du mal à savoir quels sont les 5 disques que vous emmèneriez sur une île déserte ? L’histoire qui va suivre devrait vous inspirer.

A l’occasion du trépas de David Bowie en janvier 2016, la surcouche commémorative de l’astronaute Chris Hadfield interprétant Space Oddity dans la Station Spatiale Internationale nous a rappelé combien la star était littéralement proche des étoiles. Mais sa musique n’est pas celle qui aura voyagé le plus loin dans l’espace.

Loin s’en faut. Le Johnny B. Goode de Chuck Berry l’éparpille façon puzzle.

À dire vrai, il le distance même à chaque instant un peu plus à la vitesse respectable de 59 000 km/h et on n’est pas près de le revoir puisqu’il a officiellement quitté le Système solaire. Il n’atteindra les faubourgs de la prochaine étoile que dans 40 000 ans – en matière de tournée lointaine, c’est une performance qui force le respect.

Un disque d’or dans l’espace

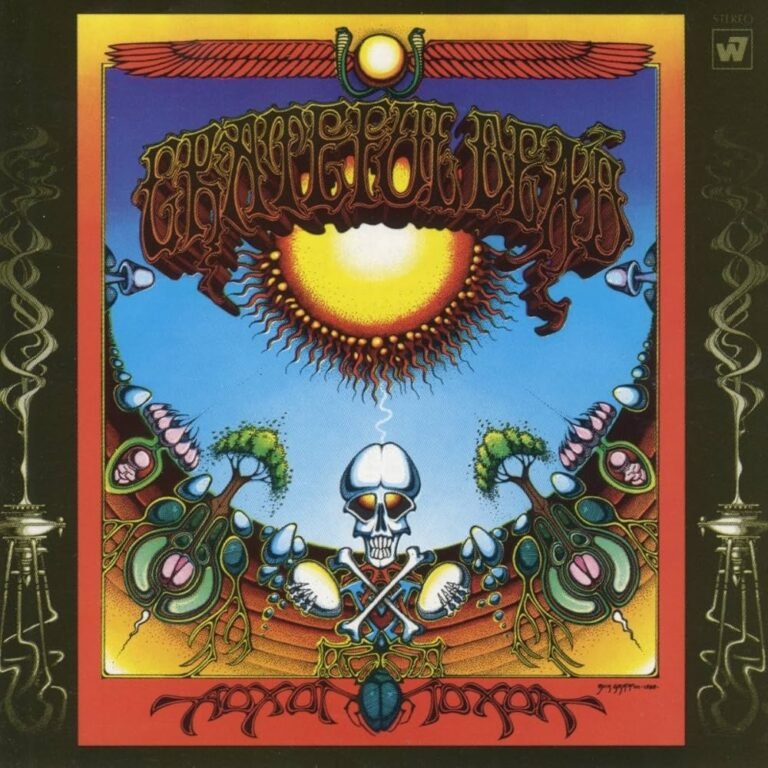

Johnny B. Goode figure en effet, parmi d’autre œuvres, sur le « disque d’or » des sondes Voyager de la Nasa.

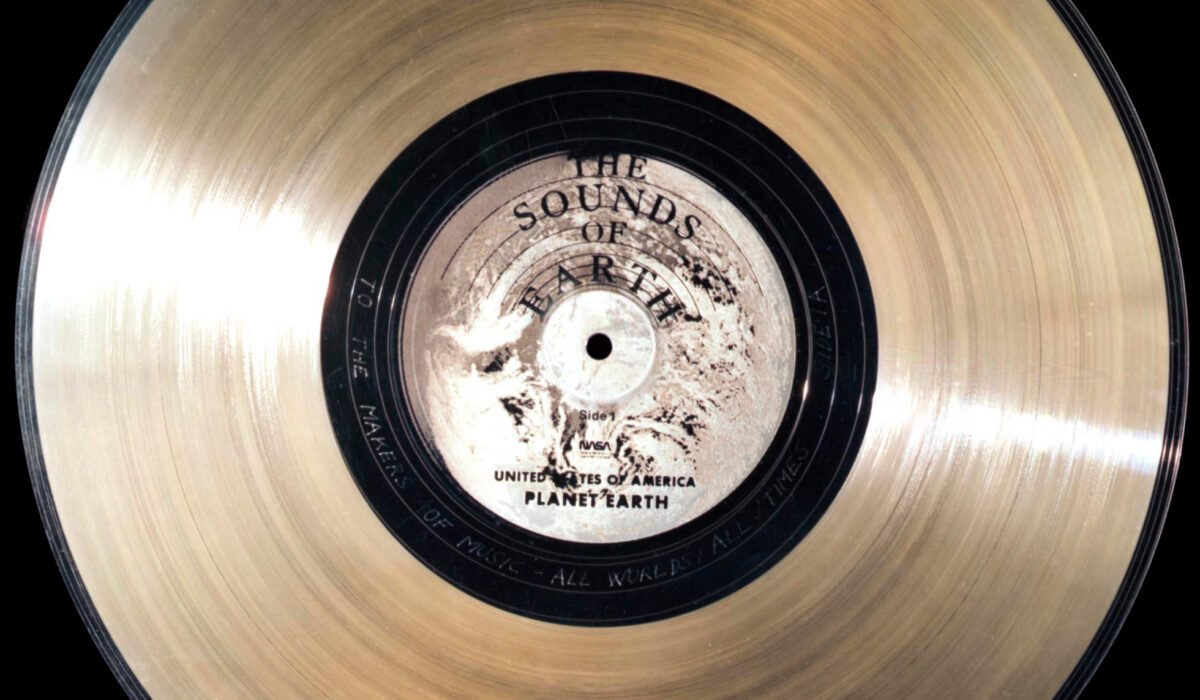

Le Voyager Golden Record est un véritable disque (en réalité en cuivre plaqué nickel et or) embarqué à bord des deux sondes spatiales Voyager lancées en 1977, reprenant le principe de la « bouteille à la mer interstellaire » inauguré par les sondes Pioneer : embarquer un message de l’humanité destiné à être découvert un jour par d’hypothétiques civilisations extraterrestres.

Ses 12 pouces de cuivre plaqué or contiennent une sélection de sons et d’images censés dresser un portrait de la Terre et de l’humanité pour l’édification d’éventuels auditeurs extraterrestres : 116 images ; des salutations en 55 langues ; 21 sons de la Terre ; 28 morceaux de musique (une compilation dédiée « aux créateurs de musique de tous mondes et tous temps », la tracklist se trouve ici), dont ce bon Chuck ; et en bonus track, une lettre au « formidable univers » signée Jimmy Carter, président des États-Unis et Kurt Waldheim, alors secrétaire général des Nations Unies.

De la difficulté de lire un vinyle galactique

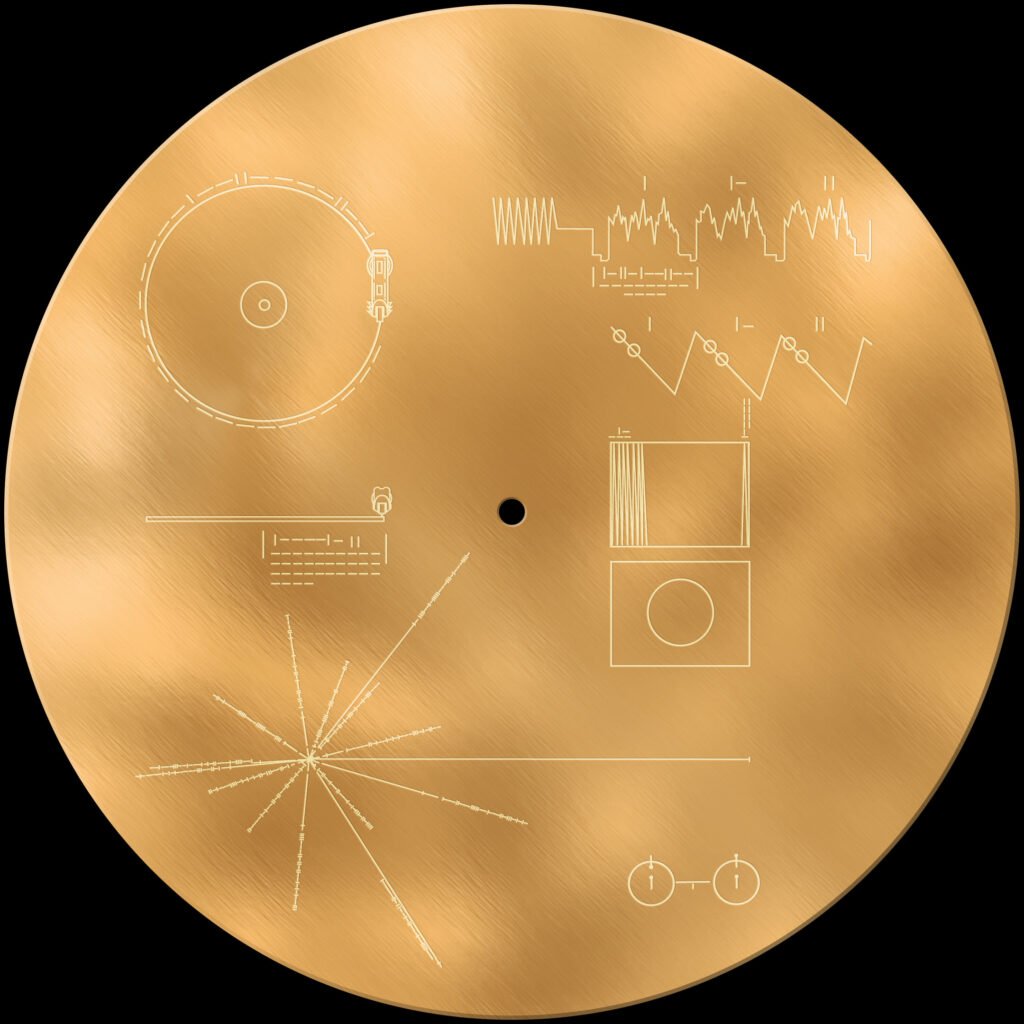

Le disque est protégé par un couvercle sur lequel est gravé un schéma explicatif censé indiquer comment lire les informations qui y figurent. La partie musique est en haut à gauche.

Comment le lire ? ça, c’est simple : le disque est livré avec son stylet et le petit schéma montrant comment il doit être positionné est à peu près compréhensible.

À quelle vitesse le lire ? Là, ça se corse.

Autour du cercle représentant le disque est définie sa vitesse de rotation : 3,6 secondes par rotation. Le hic, c’est que pour arriver à ce résultat, il faut comprendre qu’on doit combiner un nombre exprimé en binaire (« | » correspond au 1 et « — » au 0) à la période de transition hyperfine de l’hydrogène (l’élément le plus abondant dans l’univers)…

Déjà que le néophyte du vinyle se pose des questions existentielles sur mon dieu comment régler l’antiskating et le poids du bras (réponse : touche à rien, malheureux !), alors imagine l’alien pas bien malin qui va se retrouver face à cette notice digne d’un plan de montage Ikéa… Selon le grand Carl Sagan, initiateur du projet, les instructions devaient être déchiffrables par n’importe quelle intelligence extraterrestre ayant acquis un statut technologique similaire au nôtre. Évidemment, il y a un risque de tomber sur un alien mal dégrossi qui préférera manger le disque, mais Sagan était un type optimiste…

En quête du vinyle lover galactique

En expédiant cette espèce de jukebox approximatif dans l’espace, le projet Voyage Golden Record faisait un certain nombre de paris risqués.

Sur le principe du voyage dans l’espace, d’abord : il faut que quelque chose quelque part reçoive ce truc et y prête la moindre attention. Compte tenu du fait que Voyager est censément conçue pour non seulement nous survivre mais encore survivre à notre étoile, la probabilité n’est pas nulle.

Il faut ensuite envisager, même si nos environnements sont complètement différents, que les extraterrestres qui liront le disque ont des points communs biologiques avec nous : il faut, à minima, qu’ils aient acquis au cours de leur histoire évolutive la faculté de pouvoir discriminer la hauteur, l’intensité et le timbre d’un son.

Dans la mesure où, après tout, nous sommes constitués de la même « poussière d’étoile », comme aurait dit Sagan, glissons sur ce point : on peut toujours supposer que des petits hommes verts ont eux aussi relancé la mode du vinyle quelque part dans la galaxie et vont s’intéresser à ce disque so vintage.

Mais, comme nous allons le voir, l’intérêt du Golden Record va bien au-delà de ces considérations triviales : nos auditeurs aliens vont-ils comprendre ce qu’ils écoutent – à savoir, outre Chuck Berry, un chant d’initiation d’une fille Pygmée, la gavotte en rondeau de la partita n° 3 ou encore des flûtes de pan des Îles Salomon ?

Yanomanis d’outre-espace

Outre Carl Sagan, les responsables de la programmation musicale de Voyager étaient l’astronome Frank Drake, les écrivains Ann Druyan, Timothy Ferris et Linda Salzman-Sagan, l’artiste Jon Lomberg et les ethnomusicologues Robert Brown et Alan Lomax.

Cette fine équipe fit le pari que la musique était universelle, au sens cosmique.

Le gros problème, c’est que ce n’est pas même pas évident à l’échelon terrestre !

Selon les données de l’anthropologie, la musique pourrait ne pas être un trait commun à absolument toutes les cultures humaines. Le village d’Astérix amusical serait la tribu des Yanomanis si l’on en croit le témoignage d’un anthropologue qui, alors qu’il faisait écouter à un shaman un quartet de Mozart, se vit demander en retour : « Quelle langue parlent-ils ? » Bien que les Yanomani chantent en rythme et en mélodie, le concept de musique leur est étranger et ils n’utilisent par ailleurs aucun instrument.

L’ethnomusicologue américain Alan Merriam définit la musique comme une triplette concept/comportement/son. Si vous n’avez aucune idée de la nature de ce que vous écoutez et du comportement à adopter en l’entendant (par exemple, si vous pensez vraiment qu’il faut chercher la Nouvelle Star pour l’écouter et non pour lui couper les cordes vocales sans anesthésie), alors vous ne pouvez pas dissocier la musique d’un banal son. En d’autres termes, la structure sonore seule n’apporte peu ou pas d’information du tout sur l’utilisation de la musique et sur sa signification sociale.

Tout ceci pose évidemment souci pour Voyager : la musique qui fonce en dehors de notre système solaire s’inscrit en effet dans un contexte social et culturel donné. Un contexte humain, qui plus est. Il est très probable que des auditeurs extraterrestres, tels des Yanomani de base, ne tirent des enregistrements de notre génie musical aucune information qui fasse sens.

Le pari d’envoyer de la musique dans l’espace a donc toutes les chances d’échouer.

5 albums à emmener sur une île déserte : la non-méthodologie de la Nasa

Rendons justice à Sagan, le côté aléatoire de l’expédition était tout à fait assumé.

L’intérêt scientifique de l’expérience du Golden Record était sans doute ailleurs : réaliser une compilation représentative de la diversité des cultures musicales de la Terre. Or, en matière de méthodologie, la Nasa est parfois assez pifométrique, comme le montrent les choix opérés.

Un premier souci dans le choix des morceaux fut le casse-tête de la gestion des droits (dans l’espace, personne ne vous entend chanter, mais la SACEM est quand même là). Les quatre Beatles donnèrent ainsi leur autorisation pour que soit utilisée Here Comes the Sun, mais aucun d’eux ne détenait les droits sur le morceau, qui ne fit donc pas partie du voyage…

Le second casse-tête était diplomatique. Il fut par exemple demandé au gouvernement russe de soumettre un titre représentatif de la musique russe (catégorie qui n’avait évidemment aucun sens). Il proposa Moscow Nights, la chanson la plus populaire du pays. Elle fut recalée pour « hideur » et un chant géorgien inconnu la remplaça.

Ces petites contrariétés n’étaient rien au regard des questions de fond auxquelles étaient confrontés Sagan et son équipe : comment s’assurer de la diversité et de la représentativité des morceaux choisis ? Sur quels critères se baser ? Et surtout, comment faire pour tout ce qui n’était pas européen, et donc largement inconnu de l’équipe ?

L’ethnomusicologue Alan Lomax avait développé une méthodologie (controversée) pour établir une taxonomie des cultures musicales, mais il se heurta à un Sagan plus attaché au contenu émotionnel de la musique qui lui fit comprendre qu’il pouvait se garder sa méthodologie, et à l’autre musicologue de l’équipe, Robert Brown.

Trois critères furent tout de même retenus : la diversité géographique ; la diversité culturelle ; la « bonne » musique.

Pour la diversité géographique, ce n’était pas très compliqué. On coupa la Terre en parties et on piocha un peu de musique dans chaque.

La diversité culturelle était un peu plus épineuse. Comment, par exemple, évoquer la culture musicale de l’Amérique du premier XXè siècle ? Les responsables du projet choisirent d’envoyer vers les étoiles un blues déchirant de Blind Willie Johnson, un pauvre bougre handicapé qui chantait dans la rue pour faire la manche et devait mourir sans ressources et sans abri – un choix montrant une Amérique pas très en forme (ça n’aurait sûrement pas plus à Trump !) qui était une drôle de façon de chercher à faire connaissance avec des extraterrestres, pas étonnant qu’aucun n’ait répondu…

Quand la musique est bonne : Mozart contre les Baoulés

Le troisième critère, lui, soulève une foule d’interrogations. Qu’est-ce que de la « bonne » musique ? À quoi ça ressemble ? Est-ce dû une qualité intrinsèque ou à un contexte de réception donné ? Chacun d’entre nous a certainement une opinion sur le sujet, mais nous devons bien reconnaître que cette opinion est loin d’être partagée au sein même de notre propre culture. Pire, nous ne sommes pas d’accord avec nous-mêmes (votre top 10 des meilleurs albums de tous les temps tient-il plus d’une semaine ?). Drôle d’idée, donc, que d’avoir intégré une notion aussi chargée de subjectivité que les chercheurs en sciences sociales et les musicologues prennent grand soin d’écarter pour cette raison dans leurs travaux !

Évidemment, ça ne loupa pas, le critère bon ou pas bon fut un peu malmené dans l’opération. Si l’équipe eut le souci de consulter des experts pour sélectionner les musiques non européennes qu’ils connaissaient moins, ils furent un peu cavaliers pour la musique qu’ils connaissaient. Et c’est ainsi que la musique classique européenne se trouve un tantinet surreprésentée, comme si les extraterrestres devaient absolument se fader le second air de la Reine de la nuit de La Flûte enchantée plutôt que les polyphonies vocales baoulées pour comprendre quelque chose à l’être humain. Sagan se défendit de ce choix orienté par une pirouette peu glorieuse : c’était la culture d’appartenance des hommes qui avaient conçu le projet et le vaisseau spatial pour le porter…

Alors, finalement, Chuck Berry dans l’espace, bonne idée ou pas ?

Je vous laisse juges. Si vous des suggestions pour la prochaine opération de ce genre, faites m’en part en commentaire, je transmettrai à la Nasa – The Cult fera bien évidemment partie du voyage.

La beauté de cette aventure, rétrospectivement, n’est-elle pas d’avoir envoyé dans l’espace un vrai disque ? Il y a quelque chose de rassurant, j’imagine, dans le fait de se dire que, même quand toutes nos collections terrestres personnelles auront disparu, il y aura toujours, quelque part, dans l’infini glacial, un pauvre disque solitaire.